AIモデルがどのようにして知識を獲得し、実際の業務やサービスで成果を出すのか。

その中核となる2つのプロセスが「学習(Training)」と「推論(Inference)」です。

この2つのステップを正しく理解することで、AI導入の仕組みや効果をより実感できるようになります。

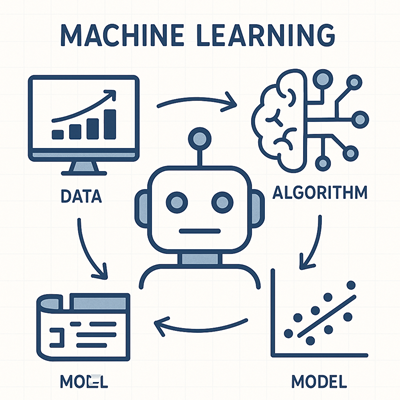

機械学習の全体像

機械学習のプロセスは、単にデータを投入して結果を得るだけではありません。

大まかな流れは次のようになります。

- データ収集(Data Collection)

観測データ、画像、テキスト、ユーザーログなどを集める。 - 前処理(Preprocessing)

ノイズの除去、正規化、欠損値補完、特徴量抽出などを行う。 - 学習(Training)

モデルにデータを与え、パターンを学習させる。 - 評価(Evaluation)

別のデータでモデルの性能を検証する。 - 推論(Inference)

新しいデータに対して予測を行う。

つまり、「学習」はAIの“教育段階”であり、「推論」は“実務段階”に相当します。

学習(Training)──AIが知識を獲得する段階

学習とは、モデルがデータをもとに最適なパラメータ(重み)を見つけ出すプロセスです。

ここでモデルは、データの中に潜む法則や相関関係を“自ら発見”します。

具体例:広告クリック率予測

過去の広告データ(ユーザー属性、時間帯、デバイスなど)と「クリックされた/されなかった」という実績を学習させることで、モデルは「どんな条件のときにクリックされやすいか」という傾向を把握します。

学習の仕組み

- 順伝播(Forward Propagation)

入力データをモデルに通して出力を得る。 - 誤差計算(Loss Calculation)

予測値と正解値の差(損失関数)を算出。 - 逆伝播(Backpropagation)

誤差をもとにパラメータの更新方向を計算。 - 最適化(Optimization)

勾配降下法などを使って損失を最小化するように重みを調整。

学習の特徴

- 大量のデータと計算リソースが必要(特にディープラーニングではGPU/TPUを使用)。

- ハイパーパラメータ調整(学習率、層の数、正則化など)が性能を大きく左右。

- 学習結果は「学習済みモデル」として保存され、推論で活用される。

なお、ここで述べている流れは「教師あり学習(Supervised Learning)」に基づく説明です。

教師なし学習(クラスタリングなど)や強化学習(報酬を用いる)では構造が異なります。

推論(Inference)──AIが知識を活用する段階

推論とは、学習済みモデルを使って新しいデータに対して予測や分類を行うプロセスです。

このフェーズでは、重みの更新は行わず、モデルの知識をそのまま利用します。

広告配信の例

学習済みモデルに「本日の広告データ」を入力すると、「このユーザーがクリックする確率:0.82」といった結果を瞬時に出力します。

推論の特徴

- 新規データのみを入力して予測結果を出す(学習済み重みを再利用)。

- 処理速度が速いため、リアルタイム予測にも対応可能。

- 再学習は行わない(ただしオンライン学習など例外あり)。

- 軽量化された環境で動作(ONNX、TensorRT、Core MLなどの最適化技術が用いられる)。

注意:ONNXはモデル形式(中間フォーマット)であり、TensorRTやCore MLは推論最適化エンジンです。

それぞれ異なる役割を持ちながら、推論を効率化するという点で共通しています。

学習と推論の違い(比較表)

| 項目 | 学習 (Training) | 推論 (Inference) |

|---|---|---|

| 目的 | 知識を獲得する | 知識を活用する |

| 入力 | 学習データ(特徴量+ラベル) | 新しいデータ(ラベルなし) |

| 出力 | 学習済みモデル | 予測結果(確率・分類など) |

| パラメータ更新 | あり | なし(固定) |

| 計算負荷 | 大(数時間~数日) | 小(ミリ秒~秒) |

| 実行環境 | 高性能GPU・TPU | 軽量CPU・モバイル対応 |

| 主な目的 | モデル開発・検証 | 実運用・本番適用 |

マーケティングにおける学習と推論の関係

Webマーケティング領域では、この2つの段階が密接に連携しています。

- 学習フェーズ

過去のキャンペーンデータを分析し、「どのユーザーがコンバージョンしやすいか」を学ぶ。 - 推論フェーズ

広告配信の瞬間に「このユーザーはクリックしそうか?」をリアルタイムで判定。

このように、学習は裏側の準備作業、推論は現場での即時判断を担います。

効果的なAIマーケティングの実現には、両者のバランス設計が不可欠です。

推論を高速化する主要技術

実務では「いかに速く・大量に推論できるか」が成果を左右します。

代表的な高速化・最適化技術には以下のようなものがあります。

- モデル圧縮(Model Compression)

量子化(Quantization)や知識蒸留(Knowledge Distillation)によりモデルを軽量化。 - バッチ推論(Batch Inference)

複数データをまとめて推論し、計算効率を向上。 - ハードウェア最適化

専用チップ(Edge TPU、TensorRT)を活用して高速処理。 - クラウドデプロイメント

AWS SageMaker、Google Vertex AI、Azure MLなどのマネージドサービスを利用。

これらを組み合わせることで、高精度かつリアルタイムなAI推論が可能になります。

まとめ:学習と推論の本質的な関係

- 学習(Training)は、AIが「経験」から知識を獲得するプロセス。

- 推論(Inference)は、獲得した知識を「現実の意思決定」に応用するプロセス。

- 両者はAIシステムの両輪であり、どちらが欠けてもビジネス価値は生まれません。

以上、機械学習の学習と推論についてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。